睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群

「いびきがひどい」「日中眠くて集中できない」といった症状に心当たりがある方は睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome;SAS サス)かもしれません。睡眠時無呼吸症候群に対してはマスクを用いたCPAP(Continuous Positive Airway Pressure(シーパップ))治療が有効とされ当院でも実施しています。ただ、マスクの違和感や空気圧の不快感をもたらすことがあり、CPAPを中断してしまう患者さんも少なくありません。心地よく継続していただくためには適切なマスクと設定圧の選択が必要になります。当院では複数のメーカーの機器、マスクから最適なものを選択することが可能で、遠隔モニタリングを活用して患者さんに応じたCPAP治療を行っています。機器、マスクも時代とともに進歩していますので、過去に古い機種でCPAP治療を断念した方でも、再度治療を受けていただくことをお勧めしています。

睡眠時無呼吸症候群は寝ている間に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする病気です。日本人における有病率(病気にかかっている人の割合)は数%~10%以上と集計方法によって様々ですが、治療対象になりうる患者さんは400万人ほどいると推定されているありふれた病気です。男女問わずかかる病気でありますが、睡眠時無呼吸症候群は“中年の太った男性の病気”というイメージを持たれがちであり、女性は症状があっても受診に至らないことが多いとわかっています。

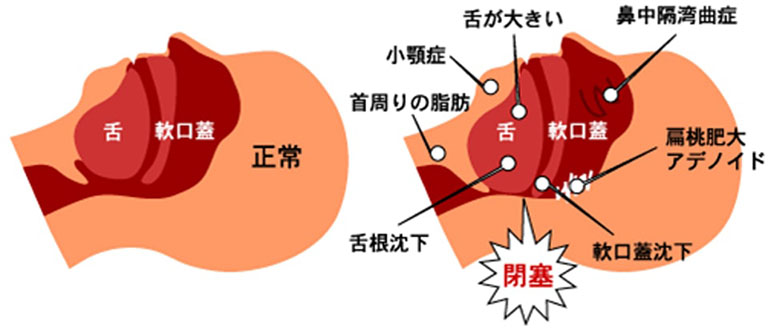

睡眠時無呼吸症候群には、2つのタイプがあります。1つ目は、息の通り道である気道が閉塞し、呼吸ができなくなる閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)。2つ目は、脳から「息をしなさい」という命令がうまく出なくなることで起こる中枢性睡眠時無呼吸症候群です。睡眠時無呼吸症候群の多くがOSASであり、睡眠時無呼吸症候群といえばOSASを指すことが一般的であるため、ここではOSASに限定して解説しています。

睡眠時無呼吸症候群は生活習慣病との関連が濃厚であり、2型糖尿病患者の33%、高血圧患者の30~50%、3剤以上の降圧薬が必要な高血圧患者の60~80%に合併しているともいわれています。逆に、睡眠時無呼吸症候群が高血圧症、心臓の血管の病気(心筋梗塞など)、不整脈(心房細動)、脳卒中のリスクになることもわかっています。症状から睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、積極的に検査を受けていただくことが大切です。また手ごわい高血圧症の方、心不全や肥満を有するような方は典型的な症状がなくても、病気の進行を予防するため積極的にスクリーニング検査を受けていただくことをお勧めしています。

代表的な症状は“いびき”で、眠りが浅くなるため、日中に強い眠気や倦怠感を生じることで、仕事のパフォーマンスが低下するなど実生活に影響がでます。また、症状がはっきりなかった方でも睡眠時無呼吸症候群の治療を受けていただいた後に、生活の質(Quality of life; QOL)の改善を自覚されることも多く経験します。睡眠時無呼吸症候群の症状は多彩であり、以下のようなものが知られています。

就寝中に空気の通り道が狭くなり無呼吸、低呼吸が生じます。原因は1つではなく、いくつかの要因が重なって起こります。肥満に伴い咽頭周囲に脂肪がついたり、扁桃肥大、咽頭周囲の筋肉のたるみで狭くなったり、生まれつきの顔、顎、首の形で咽頭周囲が狭くなることで就寝中の空気の通り道が狭くなります。甲状腺の病気、成長ホルモンの病気、女性ホルモンの低下が、気道の構造や筋肉に影響します。その他、睡眠時の姿勢、睡眠薬、飲酒、喫煙も原因となります。

当院では、まず自宅でできる簡易検査を受けていただきます。無呼吸低呼吸指数(AHI)を計測し、睡眠時無呼吸症候群の診断となれば、重症度にあわせて治療を開始することもありますが、脳波を用いた一泊入院での精密検査が必要になることもあり、病院を紹介し受診していただきます。

リスクに応じて、ダイエット、節酒、睡眠導入剤の調整、禁煙といった生活習慣の改善を行います。重症度に応じて以下の治療があります。CPAP、マウスピースは根治治療ではありませんので、長期的な継続が必要になります。

CPAP

中等症から重症に対する標準治療です。睡眠中に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道を開存させて治療します。睡眠中の無呼吸・いびきが減少し、眠気の改善や血圧を下げる効果も期待できます。

マウスピース

CPAPが合わない方、軽症から中等症に有効な治療法です。睡眠時にマウスピースを装着し、下あごを前方に出すように固定することで、上気道を広く保ち、無呼吸やいびきの発生を防ぎます。

その他の治療

CPAPが無効で、気道の形に問題がある場合は根治手術が必要になることもあります。ペースメーカーのような機械を植え込む舌下神経刺激療法もありますが、限られた病院で実施されているのが現状です。

TOP